毎日、TVや雑誌、ニュースの特集で、AIにやらせてみた的な話を目にします。

AI、コンピュータの人工知能を利用して文章を書かせることが、このAI「チャットGTP」の登場によって一気に加速してきました。

その情報収集能力と文章構築能力の高さは驚異的。

近い将来何万人も人が職を奪われるレベルと大絶賛されていますが、これ、どれくらいすごいんでしょうね、、、

ということで、ウチでも使ってみることにしました。

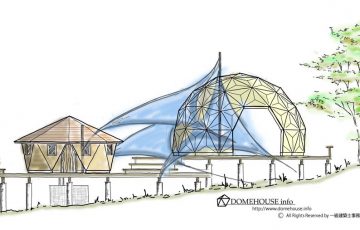

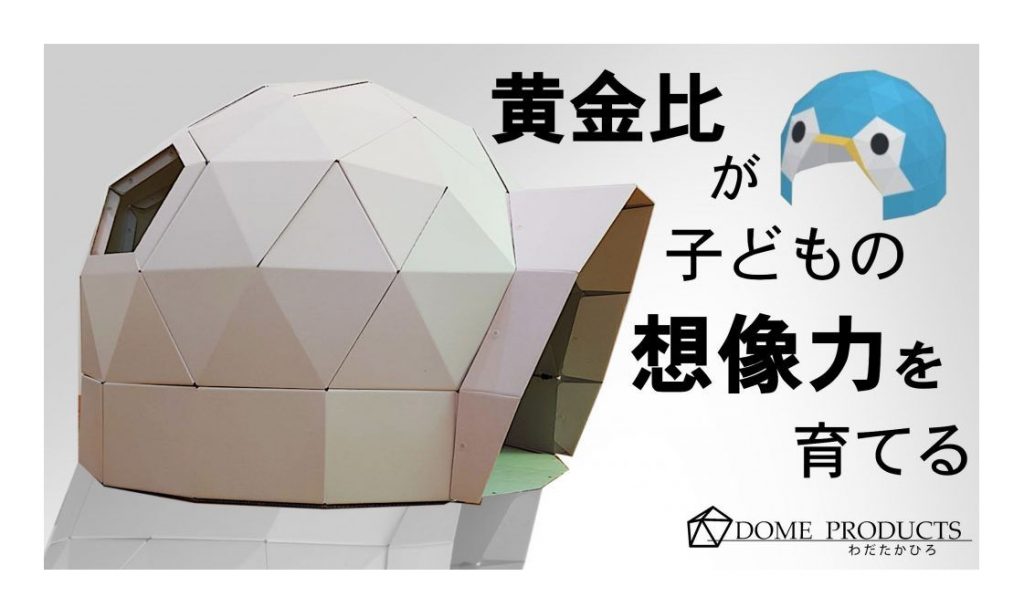

私たち「DOMEHOUSE.info」で扱っているドームハウスは、日本より外国での利用・発展が進んでいる世界です。

英語を主言語として、英語の情報を元に文章を構築しているチャットGTPならば、ドームハウスが浸透している外国での情報を中心に作文してくれるもの、と大きく期待できますね。

では手始めに、

私

私

と頼んでみました。

さぁ、人工知能AIさんから、どんな回答を得られるでしょう。

チャットGTP

チャットGTP

チャットGTP

チャットGTP

これは思いもよらない内容。

これ、木造ドームハウスじゃないんですね。

「鉄筋網にコンクリートを吹き付けて作る」ということは、コンクリート・シェル構造の大型建築物。

へ~

ドームハウスっていえば木造ドームって思っていること自体、違ってたんですね。

ニューヨークのジョンFケネディー国際空港がこういった建物の代表例。

TWA国際ターミナル、エーロ・サーリネンの設計の、蝶が羽ばたいているようなミッドセンチュリーの名建築ですね。

国内では瀬戸内のベネッセアートサイト直島、豊島美術館などは良く目にする有名どころでしょうか。

流線型の美しい曲面をそのまま屋根にすることができるのがその特徴で、美しい建築です。

でも丸い屋根というところで近くはありますが、かなり的外れ。

また、「断熱性能に優れた建築物」と言うところも違ってまして、コンクリート面にどれだけ断熱材を施行するかによりますので、コンクリートシェルだから高断熱、、、とはならないんですが、まあ細かい話は良いですね。

建築期間が短く、総コストを大幅に抑えることができる、、、

や、太陽光発電システムの設置で電気代を抑えることができる、、、

という辺りは、建築構造とは関係ないことを構造による利点と言い切ってしまっていて、関係ない話に飛んでしまいました。

これってなんでしょう!?

あくまでもAI人工知能の検証なので、

もう一息絞り込み検索をかけてみることにしました。

そこで次は、

私

私とお願いしてみました。

追加追加で内容を絞り込んでお願いできるところがすごいですね!

チャットGTP

チャットGTP

チャットGTP

チャットGTP

今度は私たちが認識している「木造ドームハウス」の文章になってきました。

やはり「建て方とメリット」について、という内容に絞ってきましたので、そこが「多くの人に読まれる人気の記事」と言うことのようです。

・高い耐震性

・広々とした空間

・省エネ効果

と一般的な答えに落ち着いてきました。

個性的で美しい住宅を手に入れることができて、ペットや家族との生活に適している。

人とは違う個性的な生き方を望む方には最高に適している。

なるほどその通りですね。

このように対話を進めて行くと、ドームハウスならではのメリットも少しづつ的を射てきましたので、今度は逆にデメリットを聞いてみることにしました。

私

私 チャットGTP

チャットGTPと素早い回答!

チャットGTP

チャットGTP

1の、ドーム天井の上の方に暖気が上がってしまうというのは正解です。

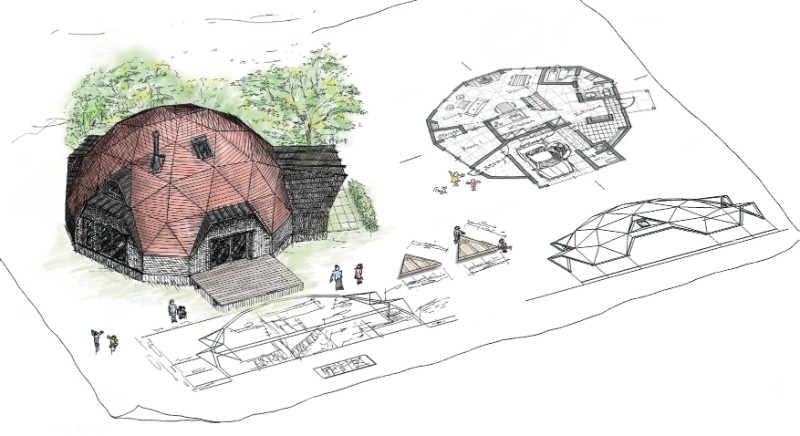

この性質を利用して、私たちのドームハウスでは必ずリモコンで開けられるトップライトをドーム天井の高い位置に取り付けます。

それにより、夏は一階の窓とそのトップライトを開けると、扇風機で風を送り込んでいるほどの風が吹き込んできます。

これはまさにドーム型天井だからこその上昇気流によるものです。

冬はどうかというと、天井につけたシーリングファンを回して、ドーム内の空気を循環させます。

丸い天井だからこそ、ぐるぐると空気を循環させることができ、1階と2階の温度差を1~2度程度に抑えることができます。

AIの言うところの「保温性が劣る」というのは、設計内容・施工内容によるところですので、ドームハウスとは関係のない話になりますね。

次の2は、非常に興味深い点なのではないかと思います。

ドームであれば、それだけで強固な建物になるかというと間違いなのです。

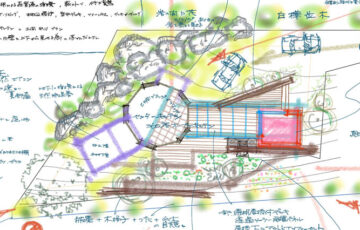

私たちのドームハウスは、木の樽が崩壊しないよう中心に巻かれている「タガ」と同様の効果を持たせる「コンクリート製の立ち壁」を設置しています。

このコンクリートの押さえ壁がなければ、AIの言う「ドーム型のため雪の重みに耐えられない」との指摘通りのドームハウスになってしまう可能性があります。

この外に向かってドームを広げようとする力を「スラスト」と言います。

ドームハウスの設計に於いて、この「スラスト」力をどのように抑え込んでいるのかが、最も大切な構造設計内容となります。

もし設計者が何の根拠もなく「ドームだから積雪にも強いに決まっている」と考えているとすると、かなり危険だということがこの回答から分かりますね。

次、3の、「窓の設置が難しい、、、」は大正解。

ドームハウスの2階は、基本的には屋根裏部屋。

屋根の中の部屋です。

窓をつけるには向いていません。

ただし、トップライトを設置することによって明るさや通風を確保することはできます。屋根につける窓は、壁面につける窓と比べると約3倍の光が入ってきます。

決して暗い2階にはなりません。

こういった気持ちのいい空間作りは、「設計による」といえる部分ですね。

4の、「複雑な形状のため建設コストが高く、また高度な設計技術が必要」というのもあながち間違ってはいません。

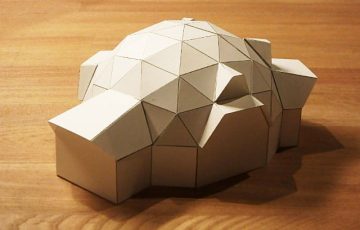

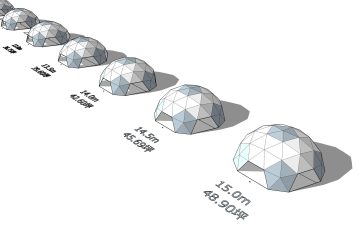

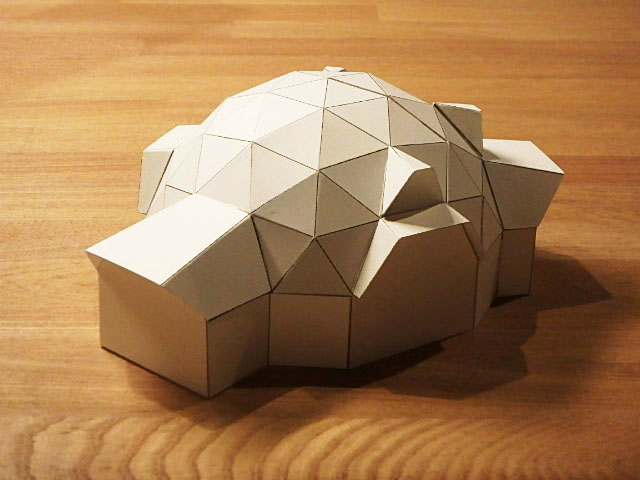

ドームハウスの天井は、合計60枚の三角パネルから構成されているため、60枚の異なる角度の天井板を張っていかなければなりません。

1階の各部屋の形状も、四角い部屋にはなりません。

立体的に複雑な形状が多いドームハウスの施工は、大工さんの高い技術、腕が必要になります。

複雑な場所は、複雑なだけに作り込むための施工時間が必要となります。

施工時間がかかるイコール、工事の人件費(人工/ニンク:施工日数)がかさんでしまうのも事実で、その分、短期間で施工できるプレハブ住宅のような期間で作ることはできません。

あなただけの空間を、じっくりと作ってもらうのがドームハウスの醍醐味となります。

四角い建物しか設計したことのない建築士にドームハウスの設計は出来ません。

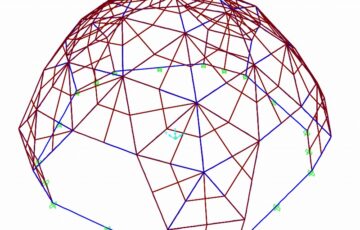

またそれ以上に、構造設計専門の構造設計建築士であっても、木造ドームハウスの構造計算は、構造計算ソフトに入力することすら困難です。

私たちは、そのような木造ドームハウスの構造計算を素早く安全に行うために、専用の計算ソフトを開発し利用しています。

複雑な構造フレームを自動で間違いなく入力させた後、「世界で3ソフトしか許されていない原子力発電所の構造計算を行うことができるソフトであるSAP」にてドームフレームの構造計算を行っています。

また、大学と共に行っている構造実験、ドームフレームの破壊実験を行うことにより、構造計算通りの強度を確保できているかどうかの検証も行っています。

それらは学術論文として日本建築学会にて発表を行うことにより、内容の再検証を行っています。

木造ドームハウスの設計はこういった学術的な領域を多く含むため、まだまだ一般的とは言えず、非常に高度な設計技術を求められることは確かな事実です。

AI人工知能「チャットGTP」による自動文章作成の検証も、なかなか深いところに入ってきました。

私

私 チャットGTP

チャットGTP チャットGTP

チャットGTP終えた感想ですが、

言葉巧みな宣伝文章が上手ですね!

チャットGTPさん、知識を強引に繋ぎあわせて、なんとか相手を納得させようとする言葉巧みな奴、、、って感じでした。

技術は利用する人の能力によって、良くもなれば悪くもなる、と言う事なのかもしれません。

うまく利用していきたいところです。